榫卯是中國傳統家具的靈魂,也是我們祖先的智慧結晶,更是東方文化的代表之一。目前出土的文物證明,早在7000多年前的河姆渡時期,我們的祖先就知道用簡單的榫卯,搭建木制的房屋遮風避雨。這不僅濃縮了古人的智慧結晶,也是紅木家具能傳承我們國家藝術歷史的原因所在。

榫卯結構在紅木家具基本可以分為明榫和暗榫兩種。明榫、暗榫是兩種重要的榫卯形式,在古典家具中應用廣泛。兩者在形式、耗材上差別不大,在家具審美、做工要求、結構牢固性等方面卻相去甚遠。

明榫:明榫是指紅木家具在制作好了后可以在家具表面看到拼接榫頭,明榫也稱為出榫、過榫、透榫,也就是榫頭從卯眼拼接穿出,但是榫頭的頂端和卯眼鏈接表面吻合相平,明榫主要是用在實木家具的桌案框以及柜子門框等。明榫在明代家具中多見,在明末清初出現了暗榫。

暗榫:暗榫是在家具表面看不到榫頭,也稱半榫,也有行業人士說是悶榫,暗榫還有分為單悶榫和雙悶榫。暗榫的拼接不會破壞卯的另外一面,而卯眼不打穿,從外表看不出打孔的痕跡,這樣就更加美觀。明式靠椅和扶手椅的椅背搭腦和扶手的轉角處常用暗榫。暗榫具有美觀的特點,所以自產生之后直至近代,家具中應用十分廣泛。

暗榫的制作難度要遠大于明榫,其要求榫卯的結合必須嚴絲合縫,因為暗榫加明楔是要不得的。暗榫加暗破頭楔是絕活兒,永遠拆不下來的,除非將其破壞。清中期宮廷家具的制作多使用暗榫,不論是廣式風格還是蘇式風格,都極少見到明榫,這顯然是當時主理造辦處的官員做了統一規定。

暗榫的形式多種多樣,單就直材角結合而言,就有單悶榫和雙悶榫。

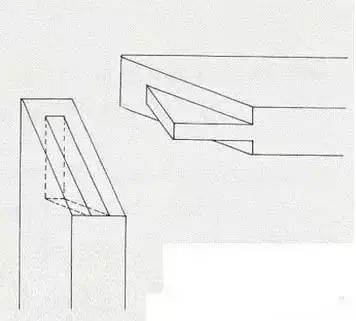

單悶榫:單悶榫是在橫豎材的兩頭一個做榫舌,一個做榫窩。雙悶榫是在兩個拼頭處同時做榫頭和榫窩。兩接頭的榫頭一左一右,榫窩亦一左一右,與榫頭相反,這樣兩側榫頭就可以互相插進對方的槽口。

雙悶榫:還有一種悶榫結合方法,橫豎材都切出45度斜面,在斜面上鑿出榫窩,再用一塊方木塊插入兩邊的榫窩,用膠粘牢。

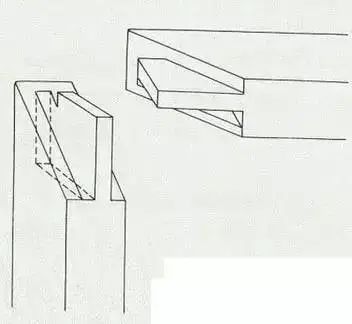

挖煙袋鍋:

直材角結合還有不用45度斜面的,它是把橫材下面做出榫窩,直材上端做出榫頭,將橫材壓在豎材上,這種做法俗稱“挖煙袋鍋”。

不同時期明榫與暗榫的使用上也多有不同。明式家具中多使用明榫,包括凳、椅、桌、床、柜等。能用明榫的地方皆用明榫并配以破頭楔,以達到堅固并維修方便的目的。

明榫與暗榫在家具使用及審美上,各有優點及長處。以暗榫相接,不破壞材料的光潤感,而明榫能使家具具有自然天成的鄉村田野風格。

明榫從眼中穿出來與外邊平,在外側面可明顯見到榫頭,榫頭中間還可見到木銷的痕跡,其優點是榫頭深而實,可在榫頭中間加木銷,即使木材收縮,榫也不會脫落。彌補了古代加工技術、加工工具和粘合劑的不足。

而暗榫比明榫更加美觀,可以盡顯宮廷家具的高貴和與眾不同。缺點是容易產生虛榫,即眼深而榫短,或眼大而榫小,用膠來填塞,影響結合牢度和耐固性。

編輯:程思